Se ti sei perso alcuni articoli, puoi cliccare sulle parole chiave che trovi sotto il titolo di ogni articolo. Clicca sulla parola che rappresenta il tema che vorresti approfondire. Ricorda che siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione

L'Eco del primo abbraccio: un'analisi integrata sulle conseguenze dell'alimentazione infantile, dalla programmazione cellulare al trauma relazionale intergenerazionale

A cura di Massimo Lattanzi¹²³, Tiziana Calzone¹²³

¹Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC), Roma, Italia ²Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR), Pescara-Roma, Italia ³Osservatorio Nazionale Omicidi Familiari (ONOF), Roma, Italia

Introduzione

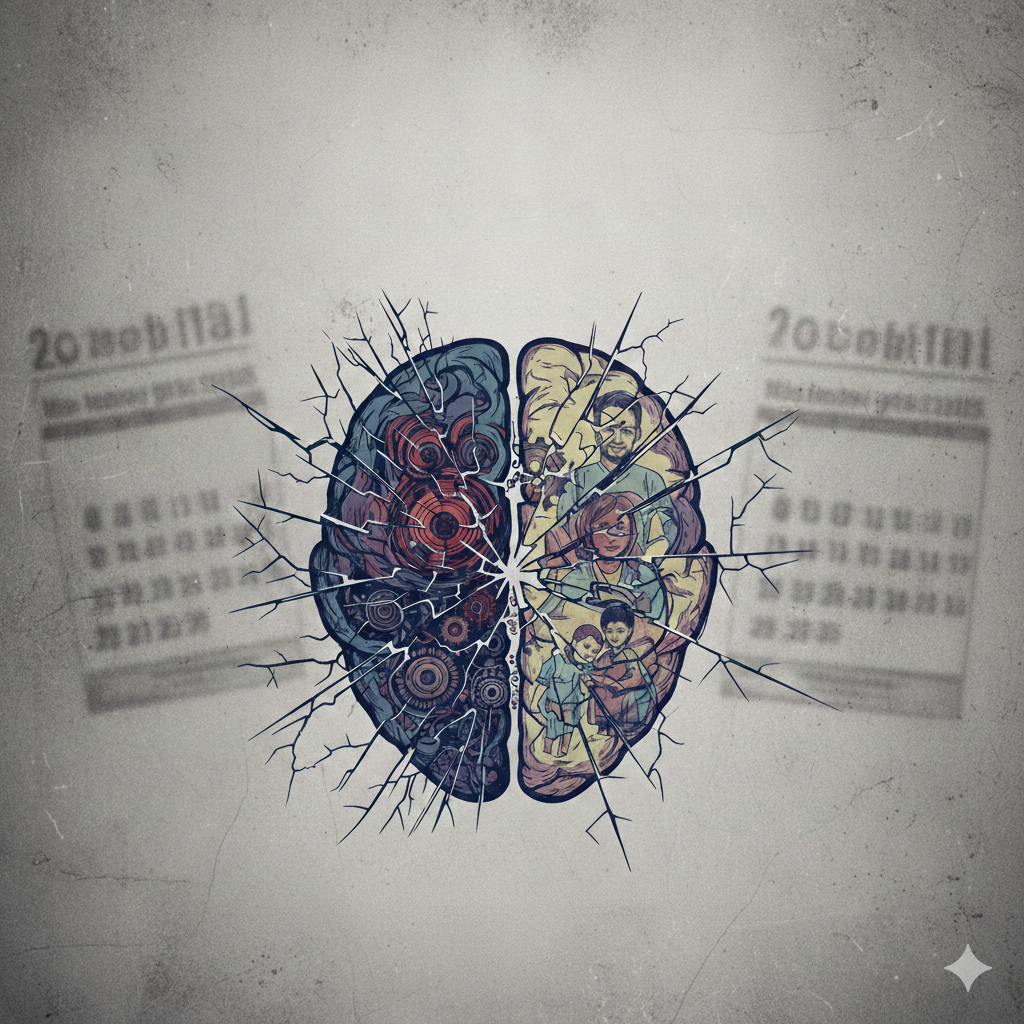

Questo articolo esplora le implicazioni multisfaccettate delle scelte di alimentazione infantile, partendo da una revisione del consenso scientifico globale sul loro impatto biologico e psicologico. Successivamente, l'analisi si focalizzerà sull'impiego della lente della Psicotraumatologia Relazionale per indagare come le prime esperienze alimentari possano riverberare attraverso le relazioni adulte e tra le generazioni. La tesi centrale è che l'atto di nutrire trascende la mera sussistenza, rappresentando un evento relazionale fondante le cui eco possono essere rintracciate attraverso firme epigenetiche, sviluppo cognitivo, modelli di attaccamento adulto e, in ultima analisi, nell'eredità del trauma trasmessa alle generazioni successive.

Parte I: Il consenso scientifico sull'alimentazione infantile: una prospettiva globale e integrata

Questa prima parte stabilisce il consenso fondante basato sull'evidenza della ricerca internazionale, creando la base fattuale su cui verrà costruita l'analisi teorica specialistica della Parte II.

La matrice biologica: correlati neuro-psico-fisici dell'allattamento al seno

Questa sezione sintetizza i dati sugli esiti diretti per la salute del bambino e della madre e fornisce un esame sfumato della ricerca sullo sviluppo cognitivo.

Esiti sulla salute fisica del bambino Una revisione dettagliata degli effetti protettivi dell'allattamento al seno rivela benefici significativi.

- Rischio ridotto di infezioni: Il latte materno contiene sostanze immunologicamente attive che abbassano significativamente il rischio di infezioni acute. I dati indicano un eccesso di rischio del 100% per l'otite media, del 178% per le infezioni gastrointestinali e del 257% per le ospedalizzazioni dovute a infezioni delle basse vie respiratorie nel primo anno di vita nei bambini non allattati al seno.

- Rischio ridotto di malattie croniche: I benefici a lungo termine includono una ridotta incidenza di diabete, celiachia e morbo di Crohn. L'allattamento è anche associato a un minor rischio di leucemia infantile.

- Mortalità infantile ridotta: L'allattamento al seno è collegato a un minor rischio di Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS) e a una riduzione della mortalità infantile complessiva. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che un allattamento ottimale potrebbe salvare oltre 820.000 vite di bambini ogni anno.

· Esiti sulla salute fisica della madre L'analisi mostra vantaggi significativi e dose-dipendenti anche per la madre.

- Rischio oncologico ridotto: Esistono prove estese di una relazione protettiva tra l'allattamento e il rischio di cancro al seno. Il rischio si riduce di circa il 4% per ogni anno di allattamento. Questa protezione si estende al cancro ovarico ed endometriale.

- Rischio ridotto di malattie metaboliche: L'allattamento al seno è associato a un minor rischio di diabete di tipo 2, osteoporosi e malattie cardiovascolari nella madre.

Sviluppo neuro-cognitivo: una correlazione contesa ma significativa Molteplici meta-analisi riportano un'associazione positiva tra allattamento al seno e punteggi più alti nei test di intelligenza, quantificata spesso in un aumento di 3-5 punti del QI. Il beneficio appare dose-dipendente, con durate più lunghe che correlano con punteggi superiori. Tuttavia, il dibattito scientifico riconosce il ruolo di variabili confondenti come l'intelligenza materna e lo status socioeconomico. Sebbene alcuni studi mostrino una diminuzione dell'effetto dopo aver controllato questi fattori, altri confermano un beneficio significativo, seppur minore.

La plausibilità biologica di tali benefici è sostenuta dalla presenza nel latte materno di nutrienti cruciali per lo sviluppo cerebrale, come gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga (LCPUFA) e gli oligosaccaridi del latte umano (HMO). La controversia stessa sposta l'analisi da un modello puramente biologico a uno bio-psico-sociale. I fattori confondenti (es. istruzione materna, ambiente di supporto) sono indicatori di un contesto relazionale specifico. Di conseguenza, i benefici cognitivi potrebbero non derivare solo dal latte, ma dall'intera esperienza di essere allattati, preparando il terreno per l'analisi delle dimensioni psicologiche.

La firma epigenetica: come la nutrizione precoce scolpisce la salute a lungo termine

L'epigenetica descrive i cambiamenti nella funzione genica che non alterano la sequenza del DNA. L'allattamento al seno agisce come un modulatore epigenetico primario durante una finestra di sviluppo critica. I suoi componenti possono influenzare direttamente meccanismi come la metilazione del DNA, modulare l'espressione di rischi genetici preesistenti (es. obesità) in modo dose-dipendente, e modellare il microbiota intestinale, che a sua volta produce metaboliti epigeneticamente attivi. Recenti scoperte evidenziano che il latte materno trasporta microRNA tramite esosomi, capaci di influenzare direttamente l'espressione genica del bambino.

Questi meccanismi forniscono un percorso biologico tangibile attraverso cui l'ambiente e lo stato della madre (salute, livelli di stress) vengono biologicamente incorporati nel bambino. Il concetto di trauma intergenerazionale trova qui un substrato fisico. Le esperienze traumatiche dei genitori possono indurre cambiamenti epigenetici nella prole. L'epigenetica diventa così il meccanismo fisico attraverso cui lo stato della madre viene tradotto nella biologia del bambino, creando una potente convergenza tra i percorsi di trasmissione biologica e psicologica.

Ascolta il podcast sul Canale AIPC Editore su Spotify MENTE|CRIMINE|TRAUMA “L'eco del primo abbraccio: un'analisi integrata sulle conseguenze dell'alimentazione infantile, dalla programmazione cellulare al trauma relazionale intergenerazionale” clicca sul link: https://open.spotify.com/episode/3Gv9oSQhiTNs1Ns48MIjhY?si=ffq_Mj1yR3G2fG4ltob4Nw

Il primato della relazione: attaccamento e benessere psicologico

L'allattamento al seno è un atto comunicativo e relazionale fondante che modella la diade madre-bambino. È un contatto intimo e precoce, cruciale per la costruzione del legame e lo sviluppo di un attaccamento sicuro. Un allattamento riuscito può migliorare l'autostima materna, mentre le difficoltà sono un fattore di rischio significativo per ansia e depressione post-partum (DPP).

Secondo la teoria di Bowlby, le prime esperienze di accudimento modellano i "modelli operativi interni" che persistono per tutta la vita. Lo stile di attaccamento adulto della madre, a sua volta, è un predittore significativo della durata dell'allattamento; in particolare, le madri con maggiore evitamento dell'attaccamento tendono a interrompere l'allattamento più precocemente. Ciò suggerisce che l'incapacità di allattare non è la causa dei problemi futuri, ma un potente sintomo di un disagio preesistente nella madre o nella diade. Il trauma primario non è l'assenza di latte, ma la potenziale assenza di un caregiver regolato e sintonizzato.

In sintesi, la letteratura scientifica documenta un'ampia gamma di conseguenze associate al mancato allattamento al seno esclusivo. Per il bambino, si osserva un'evidenza alta per un aumento del rischio di otite media, infezioni gastrointestinali e respiratorie, così come di SIDS e mortalità infantile. A lungo termine, emergono correlazioni con un'aumentata incidenza di malattie croniche come il diabete e la celiachia, e persino di leucemia. Anche la salute della madre è impattata: il mancato allattamento è associato a un rischio più elevato di sviluppare cancro al seno, alle ovaie e all'endometrio, oltre a diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Sul piano neuro-cognitivo, sebbene il dibattito scientifico sia ancora aperto, la ricerca indica punteggi di QI mediamente inferiori nei bambini non allattati al seno. Infine, sul piano diadico e relazionale, le difficoltà o l'assenza di allattamento possono correlare con un aumentato rischio di depressione e ansia post-partum per la madre e avere un potenziale impatto negativo sullo sviluppo del legame madre-bambino.

Parte II: un'analisi di psicotraumatologia relazionale del trauma alimentare intergenerazionale

Questa parte applica un quadro teorico mirato, riformulando le difficoltà di alimentazione come sintomo di dinamiche relazionali profonde.

Fondamenti di psicotraumatologia relazionale

L'approccio del Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR) considera l'impatto del trauma sull'individuo e sui suoi sistemi relazionali, con un focus sugli aspetti intersoggettivi. Il trauma relazionale include "esperienze relazionali sfavorevoli" che, se ripetute, sono profondamente traumatizzanti. Tali esperienze sono codificate nel corpo come memoria implicita e non verbale. Un principio centrale è la trasmissione intergenerazionale del trauma attraverso le dinamiche di attaccamento: il caregiver può inconsciamente "scaricare" il proprio trauma irrisolto nel cervello in via di sviluppo del bambino, rendendo i figli "portatori inconsapevoli" del trauma genitoriale.

L'Eco dei bisogni insoddisfatti: il "paradosso del partner" e la "bolla traumatica" di Lattanzi e Calzone

Per spiegare la perpetuazione di questi schemi, sono stati sviluppati due concetti chiave:

Il paradosso del partner (Lattanzi): Questo concetto descrive il meccanismo inconscio per cui individui con una storia di trauma relazionale sono attratti da partner con vulnerabilità complementari. È una ricerca di una "patria emotiva" familiare che, paradossalmente, porta alla co-creazione di una relazione che riattualizza la disfunzione originale, moltiplicando il rischio psicopatologico.

La bolla traumatica (Lattanzi & Calzone): È il sistema relazionale chiuso creato dal paradosso. Ha una duplice funzione: protettiva, offrendo un senso di essere compresi da chi "parla la stessa lingua" del trauma, e patogena, agendo come una "camera dell'eco" che amplifica gli schemi disfunzionali e impedisce l'accesso a nuove esperienze curative.

Risonanza traumatica e trasmissione intergenerazionale

Applicando questo modello, si ipotizza che due partner che non sono stati allattati possano portare una memoria implicita condivisa di bisogni precoci insoddisfatti. Attratti l'uno dall'altro dal "Paradosso del Partner", potrebbero creare una "Bolla Traumatica" caratterizzata da una risonanza attorno a temi di nutrimento, dipendenza e intimità.

Quando questa coppia, intrappolata nella bolla, ha un figlio, il sistema relazionale disregolato si riattiva. Lo stato disregolato della madre (ansia, memorie implicite) viene "scaricato" nel bambino durante l'allattamento. Il bambino, sensibile a tale stato, può rispondere con agitazione o rifiuto, innescando una profezia che si autoavvera: la difficoltà del bambino conferma le paure della madre ("sono inadeguata"), amplificando la sua ansia e portando a un ciclo di feedback negativo che culmina nell'interruzione dell'allattamento.

La probabilità che ciò accada non è quantificabile statisticamente, ma è una funzione della rigidità della "Bolla Traumatica" dei genitori. La probabilità è alta se i genitori rimangono inconsapevoli delle loro dinamiche; è significativamente mitigata se intraprendono un lavoro terapeutico per rendere espliciti i loro schemi impliciti e spezzare il ciclo. Il punto di intervento è la relazione dei genitori con il proprio passato, non la tecnica di alimentazione del bambino.

Conclusione e implicazioni cliniche

Questo articolo ha tracciato un percorso dal livello cellulare a quello relazionale, sostenendo che, sebbene i benefici biologici dell'allattamento al seno siano chiari, il contesto psicologico è di fondamentale importanza. L'implicazione clinica è la necessità di un cambio di paradigma: gli interventi perinatali dovrebbero focalizzarsi meno sulla meccanica dell'allattamento e più sul sostegno alla regolazione emotiva dei genitori e sull'elaborazione delle loro storie di attaccamento, al fine di interrompere l'eco intergenerazionale del primo, insoddisfatto, abbraccio.

Conosci o vuoi esplorare la tua anamnesi traumatica relazionale? Contatta il CIPR Pescara / Roma.

Email AIPC/CIPR: aipcitalia@gmail.com

Sito di Riferimento: www.associazioneitalianadipsicologiaecriminologia.it

Telefono WhatsApp: +39 3924401930

Riferimenti Bibliografici

· Andreas, N. J., Kampmann, B., & Mehring, K. (2015). Human breast milk: A review on its composition and bioactivity. Early Human Development, 91(11), 629–635.

· Ip, S., Chung, M., Raman, G., Chew, P., Magula, N., DeVine, D., Trikalinos, T., & Lau, J. (2007). Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evidence Report/Technology Assessment, (153), 1–186. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).

· Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 387(10017), 475–490.

· Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. K., Martines, J. C., Piwoz, E. G., Richter, L. M., & Victora, C. G. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? The Lancet, 387(10017), 491–504.

· World Health Organization. (2003). Global strategy for infant and young child feeding. WHO.

· Horta, B. L., Loret de Mola, C., & Victora, C. G. (2015). Long-term consequences of breastfeeding on intelligence: A systematic review and meta-analysis. Acta Paediatrica, 104, 25-32.

· Anderson, J. W., Johnstone, B. M., & Remley, D. T. (1999). Breast-feeding and cognitive development: a meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 70(4), 525–535.

· Der, G., Batty, G. D., & Deary, I. J. (2006). Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis. BMJ, 333(7575), 945.

· Gibso-Davis, C. M., & Brooks-Gunn, J. (2006). Breastfeeding and verbal intelligence of 5-year-olds: a propensity score analysis. Pediatrics, 118(5), e1454-e1463.

· Guesnet, P., & Alessandri, J. M. (2011). Docosahexaenoic acid (DHA) and the developing central nervous system (CNS) - Implications for dietary recommendations. Biochimie, 93(1), 7-12.

· Verduci, E., Banderali, G., Barberi, S., et al. (2014). Epigenetic Effects of Human Breast Milk. Nutrients, 6(4), 1711–1724.

· Melnik, B. C., & Schmitz, G. (2017). MicroRNAs: Milk's epigenetic regulators. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 31(4), 427-442.

· Yehuda, R., & Bierer, L. M. (2009). The relevance of epigenetics to PTSD: implications for the next generation. Journal of psychosomatic research, 67(6), 481-483.

· Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. Basic Books.

· Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. Attachment and Loss. New York: Basic Books.

· Brown, A., & Jordan, S. (2013). Impact of birth complications on breastfeeding duration: an internet survey. Journal of Advanced Nursing, 69(4), 828–839.

· Hahn-Holbrook, J., Haselton, M., Dunkel Schetter, C., & Glynn, L. (2013). Does breastfeeding offer protection against maternal depressive symptomatology?: A prospective study from pregnancy to 2 years after birth. Archives of women's mental health, 16(5), 411-422.

· Schore, A. N. (2001). The effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant mental health journal, 22(1‐2), 7-66.

· Liotti, G., & Farina, B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Raffaello Cortina Editore.

· Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking.

· Lattanzi, M., & Calzone, T. (2025). Il paradosso del partner e la bolla traumatica: Un approccio di psicotraumatologia relazionale alla coppia.

· Fonagy, P. (2000). Attachment and borderline personality disorder. Journal of the American Psychoanalytic Association, 48(4), 1129-1146.